当館には文人墨客の絵や書が所蔵されていますが書の中では川村驥山氏の所蔵が多く、お部屋やお食事処に掛け軸として飾られています。

川村驥山氏は静岡県生まれの書家ですが、晩年は長野市篠ノ井地区で過ごしているので当館の所蔵数も多いのかと思われます。

当館から車で30分程度のところに幼少から晩年までの作品を展示している(財)驥山館があります。

今回はこの施設を中心に、書家 川村驥山氏についてレポートしました。

施設の駐車場に車を留めて案内にしたがって歩くと庭園の中に建物が見えてきます。中庭側から入ったようでスタッフの方が正面入り口に案内してくれました。

入場料は500円で、驥山氏が5歳時に書いた「大丈夫」という字が印刷された栞が2枚付いていました。受付で館内の画像をHPにアップする事のご了解をいただき、パンフレットをざっくり読んでから展示室に入りました。

川村驥山(本名は川村慎一郎)は1882年(明治25年)静岡県袋井市生まれ。幼少より書と漢学を学び、12歳の時に明治天皇銀婚式典で天皇皇后両陛下の前で諳書 揮毫を行い「孝経・出師表」を献上。天才少年書家の名声を全国に轟かせ、15歳で書家として独立し全国行脚。また、度々中国に渡り、文人たちと交流を重ね、書と漢詩人の礎を築きました。

戦時中に現長野市篠ノ井に疎開したのをきっかけとして、以後生涯を篠ノ井の地で過ごすことになりました。1960年(昭和35年)に名誉市民になり、2年後には(財)驥山館が完成、同時に日本芸術院会員にも就任しました。お酒が大好きで、泥酔に近い状態で書き上げた杜甫の詩「飲中八仙歌」は生涯の最高傑作だと言われています。酔って書いて最高傑作とは、「酔拳」という昔の香港映画を思い出してしまいました。

中に入ると書がずらり、文字だけの展示室は初めてなので少々戸惑ってしまいます。

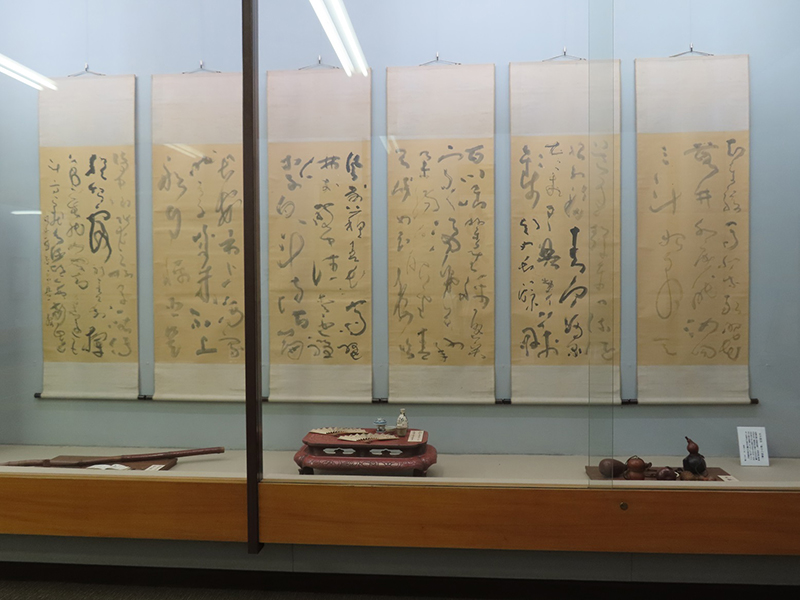

書に馴染みがないというか全く素人なので、なにがどうなのかわからないまま傑作と言われる「飲中八仙歌」の前にきました。「飲中八仙歌」とは中国の詩人杜甫が当時長安の酒豪8人をユーモラスに描いた詩のことです。

作品の前には愛用の品々がありその中にお酒を入れるひょうたんが六つあって、これを六瓢(むひょう)と名付けられていました。無病にかけたもので旅行に際に携帯していたとあります。六瓢で無病、なんだか呑んべいさんの言い訳のように聞こえます。

ほぼ泥酔状態で書いたというエピソードを踏まえて見るからだと思いますが、文字まで酔いに任せて書道紙から離れ自由に遊んでいるように感じます。天衣無縫の人と言われた驥山氏はこの詩を書きながら8人の酒豪の仲間に入っていったのでしょうか。

最後に、栞にもなっている5歳の時に書いた「大丈夫」という作品の前にきました。

驥山氏の書の原点になる作品で子どもの字とは思えぬ力強さがあると説明がありました。確かに5歳でこの字ですから素人でもその天才ぶりが想像できます。隣に晩年の驥山氏の写真があるのが印象的でした。

驥山氏の書はJR篠ノ井駅にもあると聞いていましたので施設を出た後に篠ノ井駅に寄ってみました。駅舎の入口の上に「篠ノ井駅」という書の刻字が飾ってあり、入り口前の観光パンフレットのラックの中には「驥山書在地」というマップもありました。

篠ノ井地区で驥山氏の書が所蔵されているお寺や学校などの位置を示したもので、篠ノ井地区を書の町としてPRしています。また、ブームになった書道パフォーマンスのイベントも企画したりと書を町おこしの柱にしているようです。

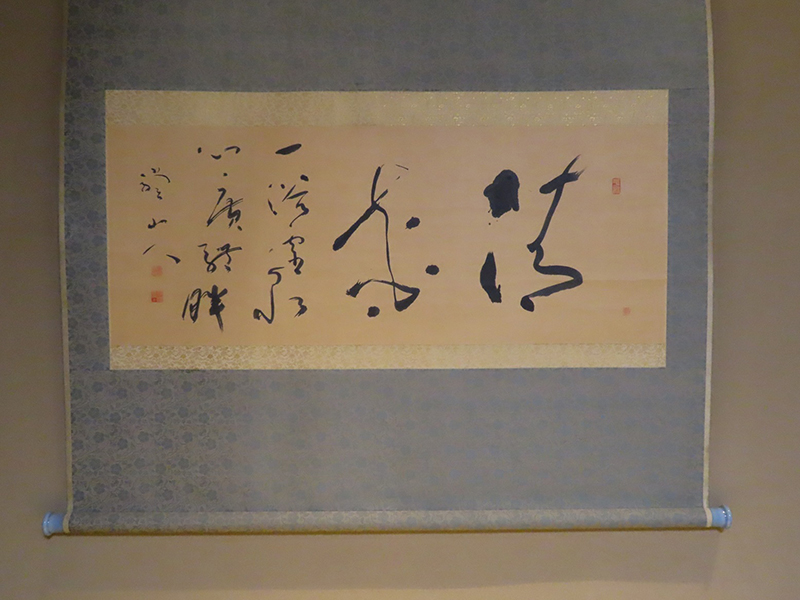

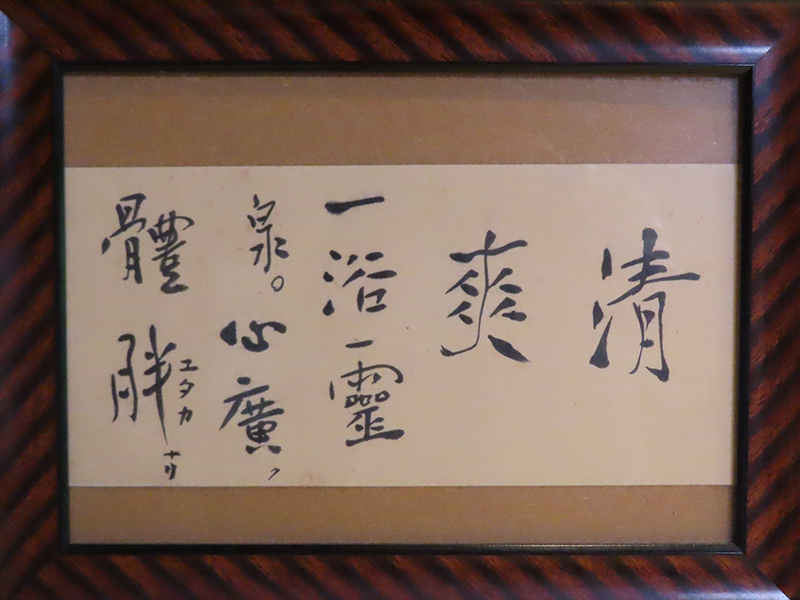

さて、ここで当館のお部屋にある驥山氏の書をご紹介します。

驥山氏は自ら分かりやすい書体でも書いています。

温泉に入ってさっぱりして、とても良い気分になっている時に書かれたのかと想像してしまいますが、もしかしたら湯上りで一杯やりながらかもしれません。

旅が好きだった驥山氏は昭和27年に万座温泉に行っており、その時の様子を書にしたためた旅日記を残していますが、残念ながら展示室にはありませんでした。お酒の入った六瓢を持っての旅はどんな旅だったのでしょうか。機会があればそのレポートを読んでみたいもです。