夏の代表的な花に蓮がありますが蓮と言えばお寺が思い浮かびます。当館の近くでは同じ千曲市にある大雲寺の蓮が有名ですが、上田市にある信濃国分寺も人気があります。今回は信濃国分寺の「ハス田」見学とお寺の釣鐘に纏わる伝説についてのレポートです。

信濃国分寺は当館より車で30分位のところにあります。

蓮の花が咲く頃は参拝者が多くなるので「ハス田」の隣には無料の駐車場が整備されています。8月に入ってちょっと遅いかなと思いましたが、花はまだ見頃でハス田一面に大きな花を咲かせていました。蓮の花言葉は「神聖」や「清らかな心」とあるように、これほどお寺に合う花はないように思えます。

ハス田の中には木道が作られているので車椅子での見学も可能です。

信濃国分寺で発行している「ハス田の紹介」によれば平成16年に住職が鉢で育てていた蓮の苗を植えたことが始まり。今ではハス田の広さは700坪で7~8種類の蓮が植えられ、最盛期には1000輪以上の花が開くとあります。

平成17年にボランティアを募り「はすの花を育てる会」が結成され会員は現在50名、毎年7月に「ハスのフェスタin信濃国分寺」を開催しています。

花だけ見て帰っては罰が当たるかな?と本堂に参拝に行きました。こちらはハス田ほど人が居なくて意外に静かです。

信濃国分寺は現在の場所から300mほど離れた場所に創建されましたが、平安時代には廃れてしまいました。今は国分寺史跡公園となっていて資料館もあります。 現在の本堂は江戸時代に建てられたもので県宝に指定されており、三重塔は室町時代に建てられたもので国の重要文化財に指定されています。

本堂と三重塔の間には鐘楼があります。

江戸時代に建てられたもので屋根の反りが深くてとても優美に見えます。

さて、花の見学の前に信濃国分寺について調べていたところ、釣鐘に纏わる伝説があることが分かりました。

というお話です。

梵鐘だから「ボンボラボーン」と鳴ったのかどうかは分かりませんが、この伝説を読んで懐かしく思えたのが須川湖でした。

冬はスケート場として有名でしたが、ずいぶん昔の話で最近はあまり話題に出ない湖です。

須川湖について改めて調べてみると、元々沼だったところを江戸時代に農業用水確保のために改修され周囲3kmの小さな湖になったことが分かりました。

冬になると全面結氷することからスケートリンクとして利用されるようになり、昭和28年には全日本スピードスケート選手権大会が開催され一躍有名になりました。人工スケート場の開設や暖冬などにより昭和50年頃スケートリンクは廃止。その後は釣りやボートなど夏のレジャー開発がすすめられ、別荘やテニスコートができたとあります。

果たして今ではどうなのか、伝説もあるので須川湖を訪ねてみることにしました。

須川湖は信濃国分寺から見れば千曲川の対岸にある小牧山を超えたところにあります。

地図上の直線距離では2kmくらいで結構近いですが、車では山を回り込むようになるので15分くらい走ります。湖へ行く道は途中から狭くなりすれ違うのがやっとの場所もありました。レジャー開発はどうなったのかと思いながら曲がりくねった道を上り、須川湖に到着。駐車場という看板は無いですが、数台止められるスペースがありました。

平日で猛暑ということもあるのか、他には誰も見あたりません。人気の釣りスポットという記事があったので週末は釣り人が来ているのかもしれませんが、湖の周りは木々が鬱蒼としていてこの場所からの散策は無理のようです。対岸の様子は見えませんが、もはや観光地と言う雰囲気はなさそうでした。

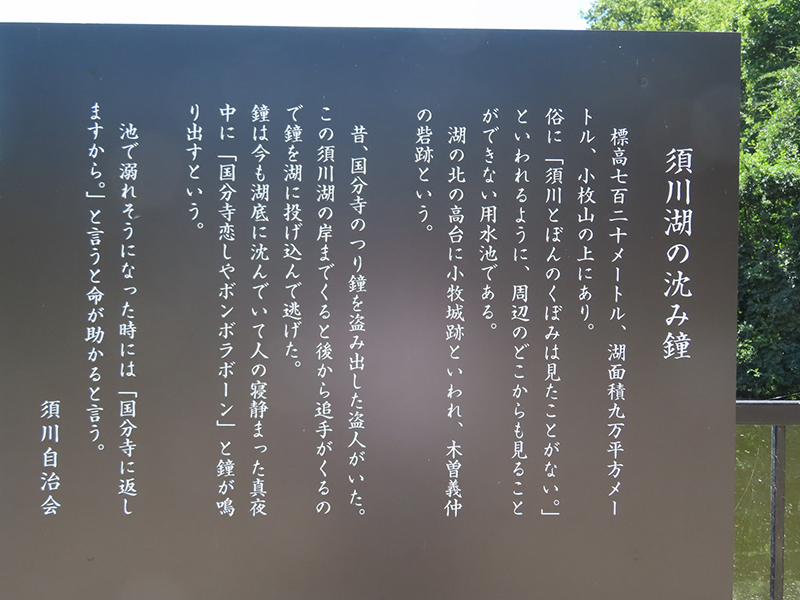

湖と道路の間には柵があり、そこには自治会の建てた「須川湖沈みの鐘」というタイトルの案内板がありました。やはり釣鐘が「ボンボラボーン」と鳴ったとあります。なんともユニークな表現ですが、テンションを下げれば悲しい響きにもなりそうです。

遠い昔の須川湖はひとけのない沼だったので、沈められた釣鐘にしてみれば華やかな国分寺が恋しくなるのは無理もないことです。

スケート場の後は避暑を楽しむ観光客がボートを浮かべて楽しんだ時代、こちらも今は伝説なのかすっかり静かになってしまった須川湖。湖面の賑いを見てきた釣鐘にしてみれば、今度は「人が恋しい」と鳴っているのかもしれません。

信濃国分寺の蓮の花は7月上旬から8月中旬まで楽しめます。また、国分寺史跡公園の「カバンの藤」は5月上旬から中旬が見頃でこちらもおすすめです。