全国2位になるほど長野県のリンゴの生産量が増えた背景には、製糸業の発展があったということを最近知りました。きっかけは蔵の街といわれる須坂市を訪ねたことからでした。道が分かり辛いというイメージがあって通り過ぎていた須坂の街でしたが、今年の8月に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されたということもあって今回初めて訪ねてみました。

駅前にある観光協会に行って街歩きに都合の良い駐車場を聞く事と「蔵のまち交流センター くらっと」という施設を紹介してくれました。「くらっと」は須坂駅から5分程度の場所で、数台分の無料の駐車場があり、施設の中にはカフェ、ショップ、観光パンフレット、レンタサイクルがありました。

蔵の街並みについてスタッフの方に概略を説明していただき、通りを歩いてみました。土蔵造りの店舗や蔵が立ち並び、壁も綺麗に塗られていてしっかりした統一感があります。今まで県内で見た蔵のある通りとしては一番の規模のように思えました。

月曜日ということもあるのか休みの店舗や施設が多い中で、「須坂市ふれあい館 まゆぐら」という施設が開いていました。建物はしっかりした土蔵造りの3階建で登録有形文化財のプレートがありました。 最初は博物館かなと思いましたが無料の休憩所で、入口に「お寄りなして お茶でもどうぞ 無料」と書いてありました。

入口のドアを開け、暖簾からそっと覗いてみると女性のスタッフが二人居て「どうぞ」と中に案内してくれました。手前に休憩用の椅子とテーブルがあり、奥はイベント用の展示コーナー、2階と3階は製糸業に関する資料や器具の展示室となっています。通りも人通りが少なったようにここも他に観光客は居ませんでした。

見学は後にして、とりあえず椅子に座るとスタッフの女性が須坂の歴史を紹介したDVDがありますと言って映像を流してくれました。

暫くするとスタッフの女性がお茶と漬物を持ってきてくれました。無料なのにお茶に漬物まで頂いて少々恐縮、またそのキュウリの漬物が優しい塩加減でとても美味しくてお茶も進み、DVDを見ながら頭は半分漬物の方へ行ってしまいました。

内容としては須坂市の製糸業による繁栄と衰退の歴史やその後の果物王国への発展、また米子大瀑布などの景勝地の紹介でした。

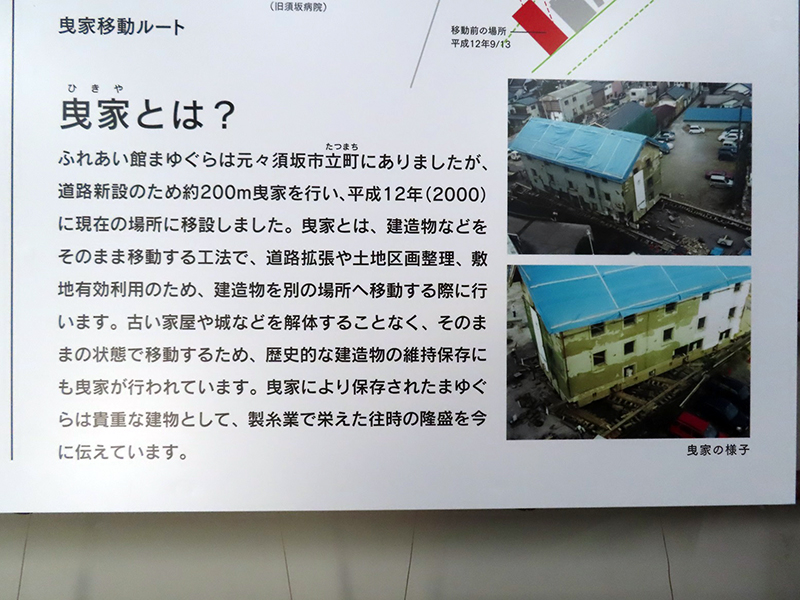

DVDを見終わると、スタッフの女性がこの建物が200m離れたところから移動された話をしてくれました。都市計画道路事業で解体されることになった繭蔵を須坂市が買い取り「曳き家(ひきや)」という工法で3ヶ月かけて移動させたという事で、その時の写真がパネルになっていました。かなりの費用が掛かったと思われますが蔵の街を守るということはこう言う事なのだなと思いました。

「今日は月曜日だから静かですね」と言うと、桜と紅葉の時期以外はいつも静かとのこと。また、街中は迷路みたいだから随分苦労して辿り着く人が居ますと笑っていました。

確かに観光協会で地図を見ながらしっかり教えてもらわなかったら自分も迷ったかもしれません。

3階まで一通り見学してからお礼を言って施設を出ました。

施設と通りの間は10mほど距離があり綺麗に花壇が並べてあります。写真を撮っていると先ほどのスタッフの女性が日傘をさして出てきました。普段着だし多分地元のボランティアさんで交代の時間が来たのかもしれません。空いていたとは言え、心のこもった接待で随分贅沢な時間を過ごさせていただきました。

須坂市のホームページには、須坂の街が迷路のようになったのは製糸業の発展で急速に都市化が進み道路計画が追い付かないまま市街地が広がってしまったからとありました。明治時代、長野県各地で製糸業が盛んになり諏訪市、岡谷市は大きく発展しましたが須坂市もこれほど規模が大きかったとは知りませんでした。

更に興味深かったのが、製糸業衰退後のリンゴ園が急速に拡大したことです。

日本の経済発展を牽引してきた製糸業でしたが昭和4年(1929年)の世界大恐慌により生糸が大暴落、アメリカへの輸出に頼っていた須坂の製糸業は一気に衰退、須坂地方の全耕地の60%を占めていた桑畑はリンゴを中心とした果樹園に替わって行きました。

蚕の餌となる桑は扇状地のように日当たりや水はけのよい土地で栽培されましたが、これはリンゴを含め果物栽培にも共通しています。製糸業の衰退により桑畑をリンゴ畑に転用していったのは須坂に限らず製糸業が盛んだった県内の地域では同じ状況だったと推測されます。長野県のリンゴの生産量が全国2位までになった背景には、気候、風土はもちろんですが製糸業との関連が大いにあったと言えるのではないでしょうか。

一方、諏訪市、岡谷市では精密工業が盛んになりました。

これは戦後多くの航空機部品や光学機器などの工場が同地に疎開してきたことにあり、理由は良質な水や空気の他、衰退した製糸工場がそのまま使え、その労働力も豊富に残っていた為と言われています。製糸業が現在の長野県の産業の礎になったと言ってもいいのかもしれません。

現在の須坂市は、りんごやブドウを中心に農業生産額の80%が果樹というフルーツ王国になりました。

須坂市でフルーツ狩りを楽しんだ帰りには、蔵通りを散策して「まゆぐら」で一休みしてはいかがですか。

「お寄りなして お茶でもどうぞ」の接待が待っています。