長野県中野市出身の作曲家、中山晋平の生涯を描いた映画「シンペイ歌こそすべて」が完成し長野県内では先行で上映されています。晋平は800曲あまりの童謡を作曲していますが流行歌やご当地ソング等を合わせると、その数は2000曲にもなりご当地ソングの中には戸倉上山田温泉をPRした「千曲小唄」も含まれています。当温泉地にも縁がある晋平の映画の中身も気になるところですが、先ずは中野市にある中山晋平記念館を訪ねてみることにしました。

上信越道信州中野ICから車で20分、市街地から離れた田園風景の中に中山晋平記念館はありました。

受付を済ませるとちょうど晋平の生涯を描いたビデオが上映されるという事で、展示室にもなっているホールに入りました。

すでに何人か座っていますが年配のお客さんが多いようです。スクリーンの横には晋平が130年前に中野市の尋常小学校で使っていたオルガンや東京時代のピアノが置かれていて、女性スタッフが来館者のリクエスト3曲を弾いてくれました。

その後のビデオでは明治から昭和にかけて晋平と音楽との関わりや人々との交流、また功績について分かりやすく説明されていました。

ホールを出てから別の展示室に入ると晋平が寄贈したピアノや愛用品、また竹久夢二の装丁による楽譜や、ゆかりの品が並び晋平の作曲した曲を聴けるリスニングコーナーもありました。また、壁には大きな日本地図に県別に作った小唄や音頭が「新民謡」としてが紹介されていてその数の多さに驚かされました。

館内を見学してから外に出て記念館の周りを散策してみると所々に歌碑があり、横にあるボックスのボタンを押すと音楽が流れる仕組みになっています。

記念館正面の右には狸のモニュメントがあって横のボタンを押すと「シャボン玉」の曲に併せて口からたくさんのシャボン玉が飛び出してきました。今日は天気が良いし風もないのでシャボン玉日和といったところです。暫く見ているとカリヨンからは12時を知らせる「證城寺の狸囃子」のメロディーが流れてきて、ここは晋平メロディーの故郷のようだなと思いました。

記念館正面の右には狸のモニュメントがあって横のボタンを押すと「シャボン玉」の曲に併せて口からたくさんのシャボン玉が飛び出してきました。今日は天気が良いし風もないのでシャボン玉日和といったところです。暫く見ているとカリヨンからは12時を知らせる「證城寺の狸囃子」のメロディーが流れてきて、ここは晋平メロディーの故郷のようだなと思いました。

さて、その数の多さに驚いたご当地ソングについては頂いたパンフレットの中に資料があり、県別にみると晋平の曲が無いのは沖縄県、佐賀県、高知県、滋賀県、石川県のみでした。 中山晋平記念館のホームページによるとその数292曲となっていて、あの東京音頭も晋平の作曲でした。

改めて晋平のご当地ソングについて調べてみると、始まりは大正時代12年に長野県須坂市の「山丸組製糸場」が女工の為の愛唱歌を晋平に依頼したことからでした。出来上がった「須坂小唄」はプロの歌手と振付によりお座敷唄にもなり全国に広まりました。これに習って地方の町が町おこしとしてご当地ソングの制作に力を入れました。晋平は作詞家の野口雨情とともにこれらの唄を「新民謡」として広めていきます。大正14年にラジオ放送が開始されるとご当地ソングの作詞、作曲の依頼が全国から殺到するようになり晋平や雨情は全国を駆け巡ったと言われています。

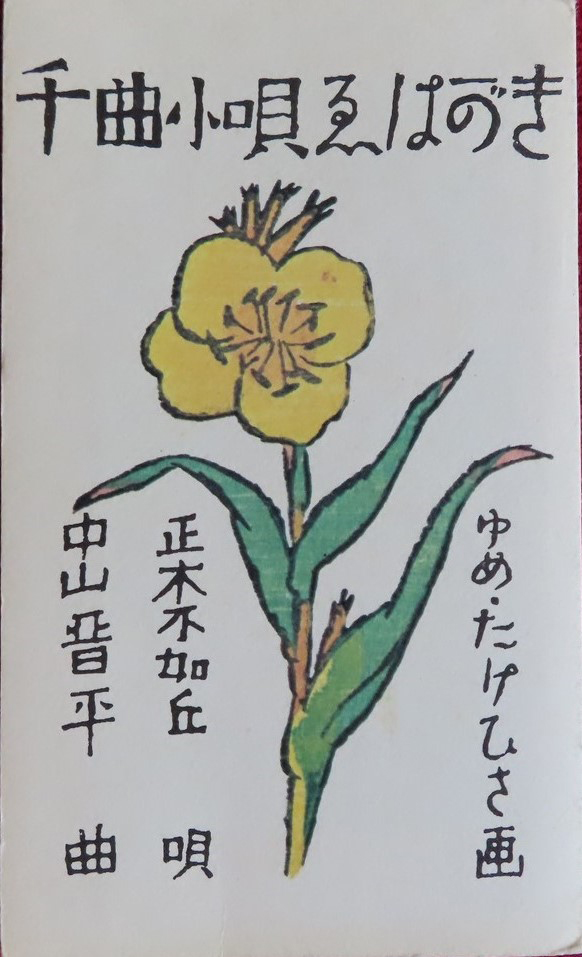

当温泉地の千曲小唄も地域おこしに熱心な地元青年団の活動によって生まれました。

全国の小唄の作詞は野口雨情が多いのですが千曲小唄の作詞は上田市出身の作家で医師、富士見高原療養所の初代院長にもなった正木不如丘(本名俊二)でした。不如丘は当館の常連で戸倉上山田温泉の事はよく知っていたことから作詞を依頼されたと思われます。

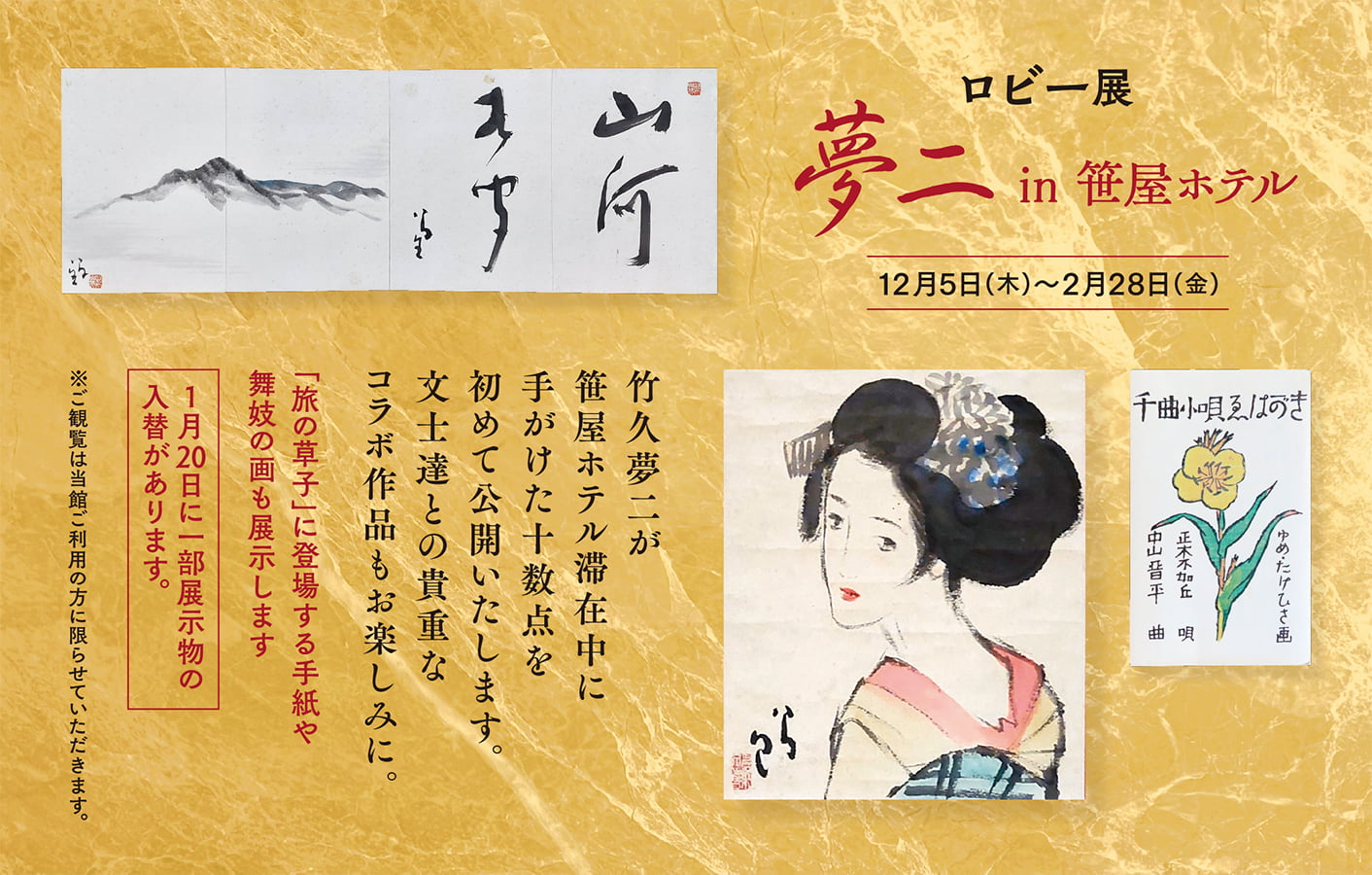

千曲小唄は舞踊小唄として昭和3年に誕生しその後「千曲小唄のゑはがき」が制作されました。原画を担当したのは不如丘の親友でもある竹久夢二で不如丘は千曲小唄の手踊りを見せるため夢二とともに当館に宿泊しています。

どんな曲なのかと「千曲小唄」を動画投稿サイトで検索してみるといくつか投稿がありました。再リリースのものを聞いてみると思いのほか乗りが良くて楽しい曲でした。

絵葉書もレコードも廃盤になって随分経ちますがいつか何かの形で復活すればいいなと思いました。絵葉書の絵は当館から徒歩5分程度の所にある大正橋にパネルとなって設置されていますので、散策ついでにご覧になってはいかがでしょうか。天気が良ければ橋の中央から冠雪した戸隠の山々が綺麗に見えます。

夢二は絵葉書制作以外にも文人仲間と当館を訪れ多くの書画を残しました。

当館ではロビー展「夢二in笹屋ホテル」と題して2025年2月28日まで当館滞在の皆様に公開しています。