当館のライブラリー「石楠花(しゃくなげ)」には自由学園(東京)で生徒達に写生の指導をしている教師の写真があります。

教師の名は大正時代、上田市を拠点に「農民美術」を広めた版画・洋画家の山本 鼎(かなえ)です。「農民美術」とは農家が冬の閑散期に副業として木彫りの民芸品を作り生活の糧にしたものです。山本鼎がフランス留学の帰りに立ち寄ったモスクワの農村工芸の展示会を見て感銘し帰国後、国に「農民美術」を提唱しました。鼎は国の支援もあって上田市に「農民美術研究所」を開き全国に広めました。しかし関東大震災や世界恐慌、戦争により僅か15年で産業としての「農民美術」は終わってしまいました。山本鼎も戦後間もなく亡くなってしまいますが、研究所の卒業生らによって細々ですが受け継がれ、今では県の伝統工芸に指定されています。

今回は山本 鼎の「農民美術」とその思想を受け継いでいる美術館のレポートです。

訪ねたのは上田市にある「尾澤木彫美術館」です。現館長、尾澤敏春さんの父親である尾澤千春さんは山本鼎の孫弟子にあたり館長自身も木彫り作品を制作しています。

オレンジ色の屋根と洋風建築、規模は小さいですが住宅地の中ではかなり目立っていました。来館者は主屋か美術館のインターホンを押すことになっています。

「どうぞ」という声で美術館の中に入ると、若い男性が居て受付をしてくださいました。

館内は畳の部屋があったり洋間があったりでなんとも不思議な空間で、木彫りの作品がたくさん展示されています。

「農民美術」についてお聞きしたいと言うと「父に代わります」と言って館長の尾澤敏春さんを呼んでくださいました。

館長は「寒くてすみません、今火をつけます」と言って奥の薪ストーブのある部屋に案内してくださいました。

山本鼎と上田市の関係や「農民美術研究所」が閉鎖された後のことまで、詳しく説明していただきました。その中で興味深かったのは「農民美術」が廃れてしまった大きな理由として、戦後、上田市にも工場が多くできて農閑期にも働き口ができたからという事でした。

「農民美術」について一通り話をされると、「それでは人形を見に行きましょう」と館長自ら2階へ案内してくださいました。

1階は館長の父親の千春さんと館長の作品が主でしたが2階には館長が国内と世界45か国を回って集めたという木彫りの人形がぎっしりとショーケースに入って展示されています。

日本で木彫人形が盛んにつくられ期間は短かったので昔の物はなかなか手に入らなくなったそうです。それでも「たくさんありますね」と言うと、まだ他にもあって展示しきれないので人形館として増設する予定があるとの事でした。

3階は木組がそのまま見える屋根裏のような展示室で、父親の千春さんと館長の作品が展示されていました。館長は作品を見ながら「農民美術」には鎌倉彫や軽井沢彫のように決まったスタイルが無いから自由で良いと言います。

1階に降りるとストーブの薪が赤々と燃えていて「ようやく暖かくなりました」とストーブの横に座ると再び山本鼎の話になりました。

館長は個人的には山本鼎の一番の功績は「児童自由画教育運動」だと言います。

大正時代、子供の美術の授業は大人の描いた絵をいかに上手に真似ができるかという事でしたが、モスクワで児童画の展覧会を見て感銘を受けた山本鼎は子供たちが描きたい絵を自由に描けるような教育を提唱しました。当初は国も美術の先生も猛反対でしたが、鼎の活動によって改革されました。

館長は「最近の学校は受験対策の授業ばかりで子供もロボットのようだ、社会では物作りや芸術で身を立てる人が少ないし、また身を立て辛くなっていると」言います。

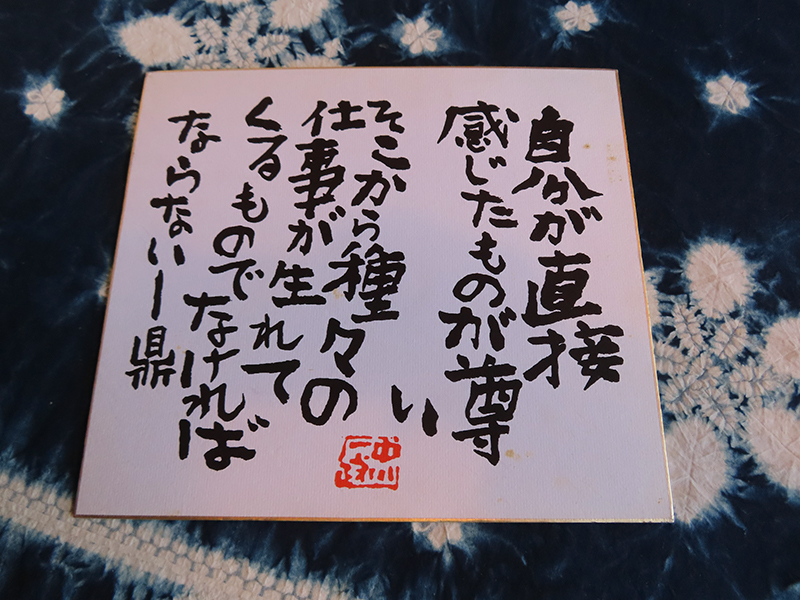

「私は鼎のこの言葉に従って生きてきました」と言って山本鼎の言葉が書かれた色紙を見せてくださいました。父親の跡を継ぐ気はなかったけれど、仕事を見ていて面白そうだと思ったのが始めるきっかけだったそうです。

「長く木彫りをやっているとこうなっちゃう、元には戻らない」と言って差し出した手の指や手首はすっかり変形していました。もう年だけど息子が後を継いでくれているので良かったと嬉しそうでした。

現代の教育事情のお話しが一段落したところで、気になった建物について聞いてみました。

新潟の古民家を移築したもので当初は住居にするつもりでいたけれど、コレクションを見に来た知人の勧めで美術館を開くことにしたそうです。「柱が随分太いですね」というと、豪雪地帯の古民家は柱が太くて丈夫でこの辺には無いとの事でした。

設計や内装も自身で手掛け和洋折衷の空間にしたとのことで、知り合いの大工さんには随分協力してもらったと建築中の写真も見せてくださいました。

「コレクションと建物、ここは両方楽しめますね」と言うと実は隣の住居もそうだし、市内で子供が経営しているレストランも古民家の移築で計3件建てたそうで、思わず建築費用は?と聞きたくなってしまいました。

たくさんのお話を聞かせて頂いたお礼を言うと「わからないことがあったらまた来て、連絡してから」と玄関で見送ってくださいました。

美術館のパンフレットを見ると「木造建築美」と題して建物の説明があり、一部を抜粋すると「・・・色々な角度から建物の空間や、むき出しの木組、骨組の造形美を見えるように工夫しました。次第に消えつつある、木造建築のすばらしさを見て頂きたいと思います。・・・」とありました。

木彫りの作品と木造建築美の組み合わせは、自由と伝統の組み合わせでもあるのかなと思いました。

*「尾澤木彫美術館」は年中無休となっていますが先に電話で確認、またナビなどで住所検索をお勧めします。