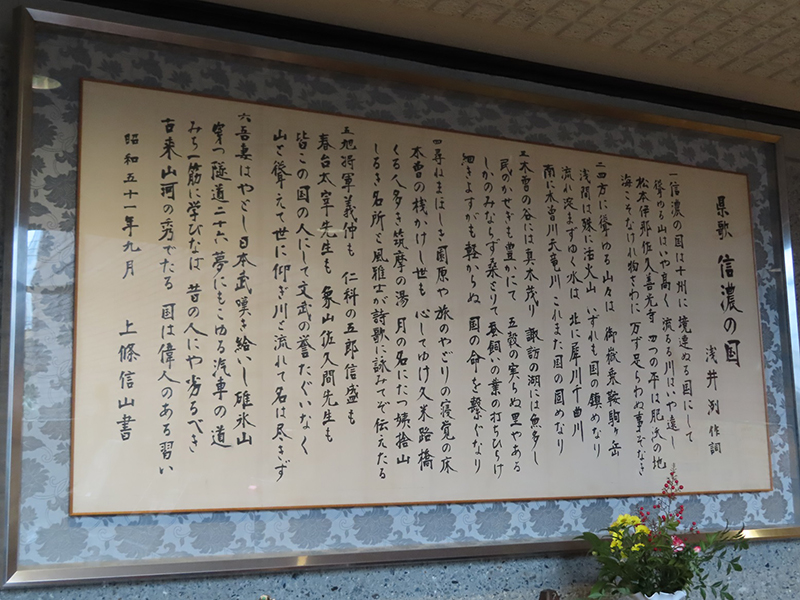

長野県の県歌「信濃の国」は県外の方でも聞いた事がある人は多いのではないでしょうか。

「信濃の国」は第6番までありますが、第4番だけメロディーが異なっており県内の名所を紹介する歌詞なっています。紹介されているのは6か所。その中には千曲市にある月の名所「姨捨山」も入っています。今回は、前編としてこれまでに「るぽ信州」で尋ねた各地も振り返りながら県歌「信濃の国」が生まれた背景や歌詞に登場する各地について、また次回の後編では月の名所「姨捨山」の最近についてご紹介いたします。

明治27年の日清戦争勝利後の日本は、国中が戦勝気分になり学校唱歌の教材に軍歌を使うようになりました。この状況を心配した長野師範学校長であった正木真太郎は、同校の教諭 浅井冽に長野県の地理や歴史を取り入れた唱歌教材を作るよう依頼しました。作曲は青森師範学校から転勤した北村季春が当初の曲から4番のみメロディーを変えるアレンジを加えて完成。明治33年10月に行われた同校の創立記念運動会に発表されました。

師範学校を卒業した教員たちが長野県内各地の学校に広め、戦前、戦後と歌い継がれた「信濃の国」は昭和43年に県歌として制定されました。

古くから信濃国と呼ばれていた現在の長野県は、明治4年の廃藩置県後に松本市から南の筑摩県(=南信)と松本市より北の長野県(=北信)に分かれていましたが、松本市にあった筑摩県の県庁が火事で焼失すると政府は独断で筑摩県を長野県に吸収。これに南信の人々は納得がいかず、折に触れて移庁や分県問題を提起するという事態が続いていました。そのため、浅井は南信と北信の軋轢を考慮し地名、人名、景勝地に至るまで県内全域にバランスよく配分し、長い歌詞でも「長野」という字句が入らないよう意識したと言われています。

現在でも長野県を代表するものには「信州」という名称が付くのはそういった意識もあるようです。

それでは第4番の歌詞を見てみましょう。

歌詞に続いて、一節ずつ意味と名所を簡単にご説明します。

訪ねてみたい「園原」

古くは東山道の岐阜県から長野県に入った県境の里で平安貴族にも有名な歌枕の里で源氏物語の『空蝉の巻』の中でも詠まれています。現在地は下伊那郡阿智村園原、花桃や星空ツアーが有名です。

*園原には2013年5-6月のるぽ信州でも訪れています。

( ♪尋ねまほしき園原や…♪ 花桃街道 園原の里から~前編~ )

( ♪尋ねまほしき園原や…♪ 花桃街道 園原の里から~後編~ )

旅の宿で有名な「寝覚めの床」 花崗岩地帯を木曽川の流れが削り大きな石が箱の様に並んだ不思議な光景になっていて浦島太郎伝説もあります。旅の宿で有名なというのは、ここが中山道の上松宿に近いからかもしれません。

「木曽の桟」がかけられた時代を心にとめて

木曽川沿いの険しい山道の絶壁に並行して架けられた橋で、対岸に掛かった橋ではありません。難所として古くから歌枕にあり松尾芭蕉の俳諧で有名になりました。ここも前出の上松町にありましたが現在は当時の面影だけ残しています。

*木曽の桟には2016年11月のるぽ信州でも訪れています。

( 中山道「桟の茶屋」~前編~ )

( 中山道「桟の茶屋」~後編~ )

注意して渡りたい「久米路橋」

松本市方面から長野市方面に流れる犀川の絶壁に掛けられた橋で長野市信州新町にあります。古くから景勝地として文人墨客が訪れた場所です。歌詞の「心してゆけ久米路橋」は前の「木曽の桟」と繋がっていてどちらも注意が必要な橋でした。

現在「久米路橋」はアーチ型のコンクリート橋になっていて登録有形文化財になっています。

*久米路橋には2024年2月のるぽ信州でも訪れています。

( 小さな商都の大きな誇り「信州新町美術館」 )

多くの人が訪れる「筑摩の湯」

筑摩と書いて「つかま」と読みます。

歴史は古く日本書紀に束間温湯として登場していて、現在の松本市美ヶ原温泉か浅間温泉と言われています。

月見で有名な「姨捨山」

最後に登場するのが千曲市にある観月の名所「姨捨山」です。

姨捨山については後編で詳しくご紹介します。

*姨捨山には2015年4月のるぽ信州でも訪れています。

( 春うらら、棚田を見下ろすご開帳 姨捨山長楽寺 )

最後の歌詞は、

いずれも良く知られた名所で風流な歌人や詩人に歌われ現代に伝えられています と解釈されています。

浅井の趣味は和歌であり古典文学に深く通じる歌人でしたので古くから歌に詠まれた6か所を選んだと言われています。

現在の信州の人気観光とは一致しませんが明治の中頃であれば県内でも有数の観光名所であったのだと思われます。

千曲市からみれば「浅井先生、よくぞ姨捨を選んでくださいました」と言いたいところ。

次回は沢山の風雅士に詠まれた地元「姨捨」を改めてご案内します。