前編では県歌「信濃の国」の誕生の背景と第4番の歌詞に出てくる各名所についてご紹介しました。

後編は6つ目の名所として書かれた「姨捨山」についてご案内いたします。

*前編( 県歌「信濃の国」第4番~前編~ 県歌誕生と6つの名所 )

「姨捨山」は当ホテルの地元にある冠着山(標高1252m)の事を指しますが、歌詞の「月の名に立つ姨捨山」は姨捨伝説や棚田のある長楽寺周辺を指しています。古くから和歌にも詠まれてきた月の名所、姨捨山。 江戸時代には松尾芭蕉もこの地の月を見るために旅をし「更科紀行」を書きました。

松尾芭蕉は、1688年8月15日には姨捨からの月を見てこんな句を詠んでいます。

「姨捨山に月を見ていると、捨てられてひとりで泣いている老婆の面影がうかんでくる。その面影を今宵の友として月をながめよう」という意味です。

姨捨伝説も、この地が月の名所と知られるようになったのと同様に古くから知られていましたが、この伝説についてはまた別の機会にいたします。

8月15日に姨捨から月を見た後、16日・17日は隣の宿場(現在の坂城町)に滞在してこんな句を詠んでいます。

こちらは、「更科の月が綺麗で十六夜の今日もまだこの地を去れずにいる」という意味です。

松尾芭蕉と言えば、県歌「信濃の国」を調べていて興味深い記事をみかけました。

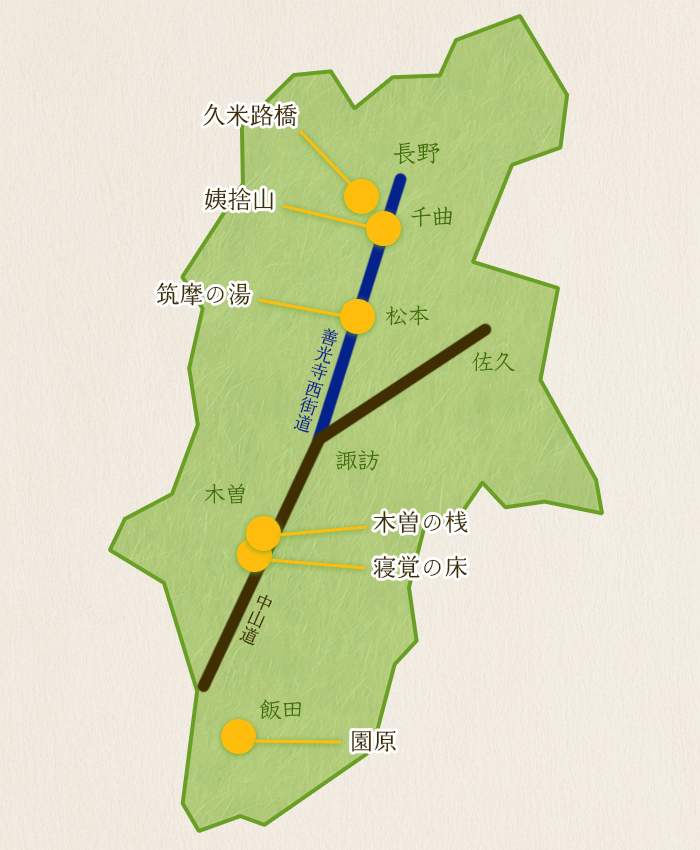

浅井は歌詞に登場する地名や人物名の選択は県内全域にバランスを取るよう気を遣ったと言われていますが、第4番に関しては名所が南信に4か所(しかもそのうち2か所が木曽の上松町)、北信には2か所で、上田、小諸、佐久などの東信と言われる地域は一つもありません。これは中山道から善光寺西街道を通って姨捨の月を見に来た松尾芭蕉「更科紀行」のルートを意識したのではないかという説です。

確かに地図に6か所を落としてみると中山道、善光寺西街道沿いになります。

「園原」は中山道より離れた東山道沿いの里ですが古代より和歌に詠まれた歌枕の地なので、和歌が好きだった浅井にとっては外せなかったのかもしれません。

現在の様に道路事情は良くなかったので街道路沿いに名所ができるのは当然なのですが、なんともロマンを感じる推察で「もしかしたら本当かも」と思ってしまいました。

さて、話を「姨捨山」に戻します。

この姨捨山(冠着山)を含む千曲市の文化財群は、2020年に「月の都・千曲」として日本遺産に指定されました。姨捨には千曲市日本遺産センターが開設されましたので、観光シーズンはまだまだ先ですが、千曲市日本遺産センターと久しぶりに長楽寺へ行ってみることにしました。

千曲市日本遺産センターの展示室に入ると360度VR体験ができるコーナーがありました。

スタッフの方に手伝っていただきゴーグルを装着すると、姨捨の棚田や月、そして姨捨駅などを4分程度の動画で見ることができました。空中に浮かんでいる感じがなんだか酔いそうで下を見ないようにしていましたが、それでも本当に月夜の棚田に居るようで感動しました。実際に月を見るには夜来なければならないのですが、VRなら昼間でも臨場感ある仮想体験ができるのでご来館時にはぜひご体験いただければと思います。

千曲市日本遺産センターに続いて長楽寺を訪れました。

境内に参拝客は居ませんでしたが、濡れ縁に干しリンゴがあって寒さを一時忘れさせるような景色がありました。棚田に水が張られて桜の咲く頃にはこの境内も賑やかになるので今は冬眠と言ったところです。

*長楽寺には2015年4月のるぽ信州でも訪れています。

( 春うらら、棚田を見下ろすご開帳 姨捨山長楽寺 )

千曲市日本遺産センターから車で2、3分のところにはJR姨捨駅はあり、ホームからの景色が良いので『JR日本三大車窓』や『日本夜景100選』にも選ばれています。千曲市観光局では、JR姨捨駅や姨捨サービスエリア展望台を巡って夜景を楽しむ夜景ツアーを実施しています。

*姨捨夜景ツアーは当ホテルホームぺージでもご案内しております。

( 笹屋ホテル旅企画|姨捨夜景ツアー )

また、鎌倉時代から月と共に詠まれてきた姨捨棚田は『日本の棚田100選』になり、最近では地元の小中学生がペットボトルを利用したLED照明器具で棚田をライトアップするイベント「姨捨ペットボタル」が開催されるようになりました。(11月中旬~3月中旬)

SNSの拡散によって急にオーバーツーリズムになった地域もあるように、何がヒットするかわからない時代になりました。

月、棚田、夜景の3点セットが魅力の姨捨がそうなる時が来るのかはわかりませんが、いつの日も月は静かに眺めたいものです。

さて、前編・後編に分けて長野県歌「信濃の国」の4番についてレポートしましたが、調べることで歌詞にある名所が選ばれた理由や「信濃の国」ができた背景も知ることができました。 特に、軍歌の教材化を心配して浅井冽に長野県に関する唱歌教材を作らせた長野師範学校長正木真太郎、また信州の分裂を防ぐために地名、人名の選択に配慮した浅井冽、6番までの長い歌が単調で飽きないようにメロディーを工夫した北村季春らの努力があったことは同じ長野県人でも知っている人は少ないのではないでしょうか。

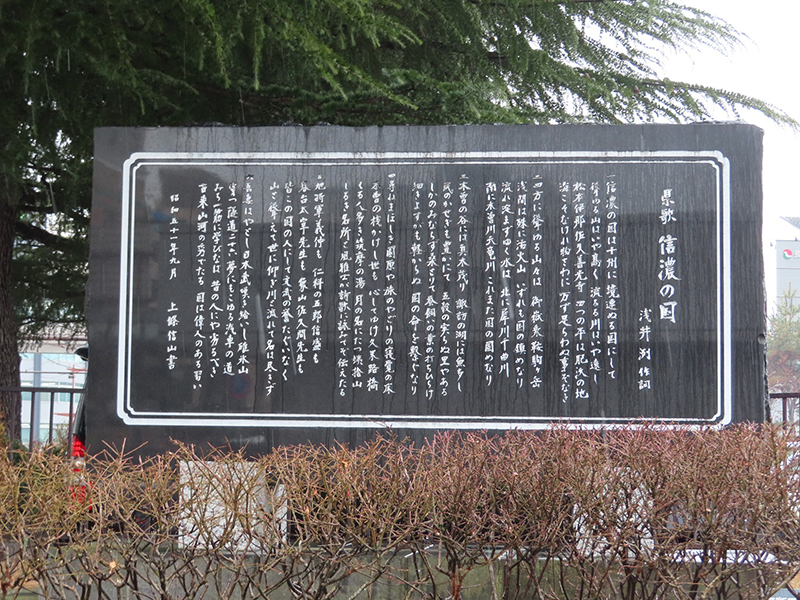

昭和51年、信濃教育会は「信濃の国」の歌碑を長野県庁と松本運動公園に建てることを企画し、大口の寄付や行政からの寄付は一切受けず、県内54万戸から10円ずつ、小中高校の生徒からは1円ずつ寄付を募り建立しています。

誕生して125年。全県民に歌い継がれてきた「信濃の国」はただのご当地ソングではなく、

広い信州を一つに纏める役割を持つ大切な財産になりました。